TL;DR

草の根技術カンファレンス用にトーク録画システムを作りました。トークの様子を録画して後日YouTube公開するのを主目的にしています。

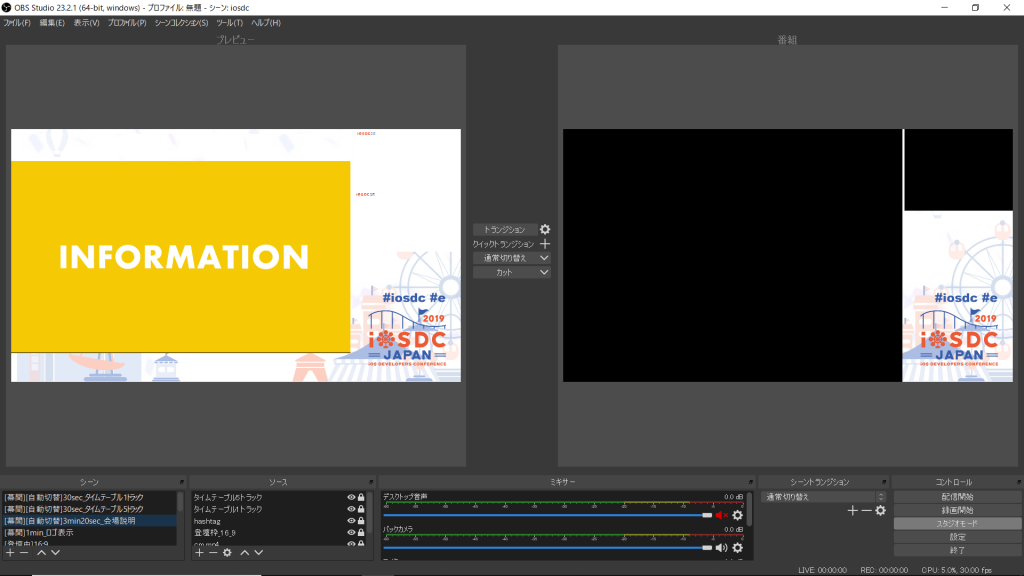

16:9の動画の左4:3にスピーカーのスライド、右上にスピーカーの姿を合成して録画や配信をすることができます。

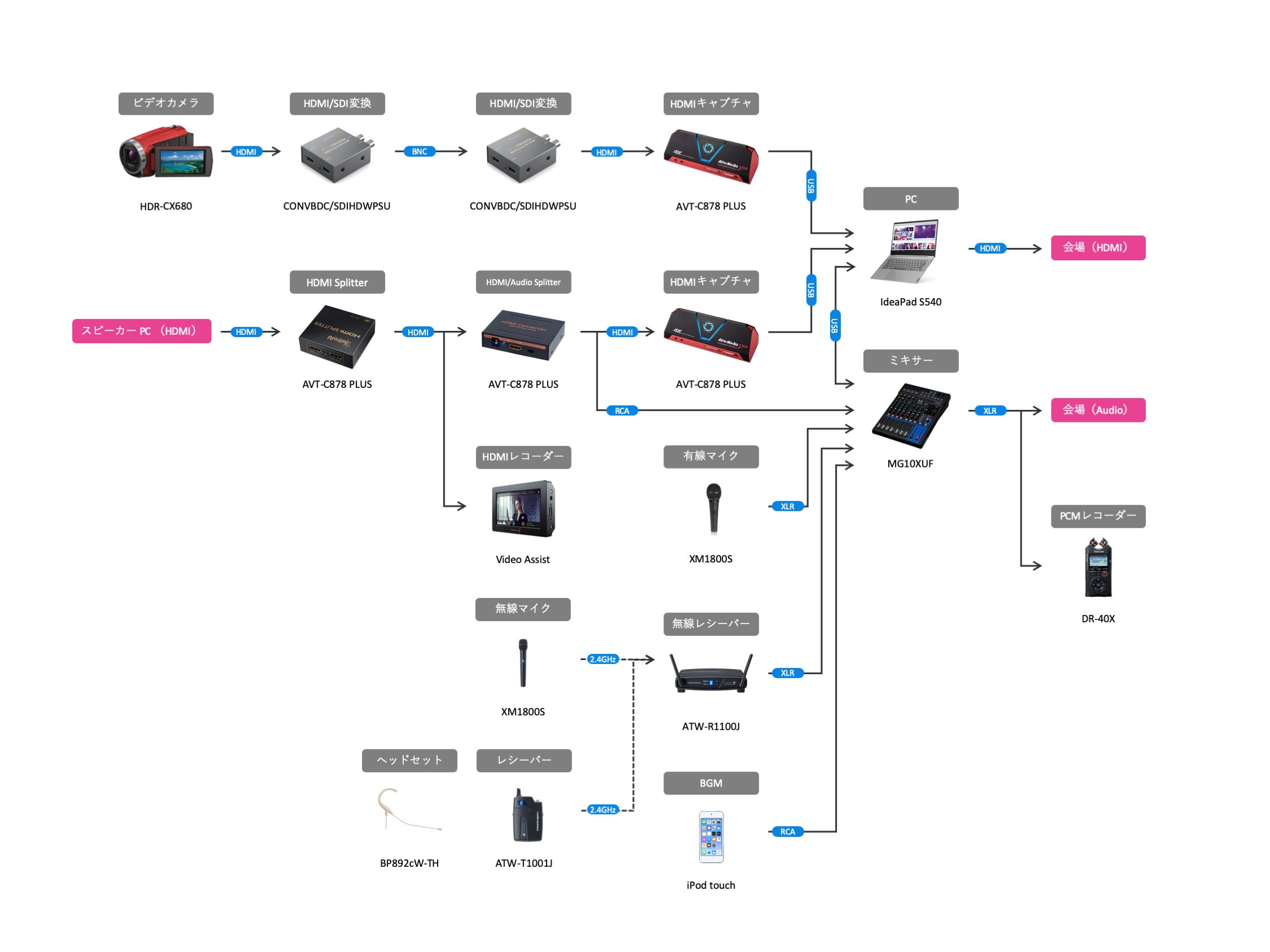

基本方針はこんな感じです。

- スピーカーの姿を撮影するビデオカメラの画像と、スピーカーのPCの出力の画像をHDMIキャプチャしPCに入れ、OBS Studioで合成して会場プロジェクタに出力

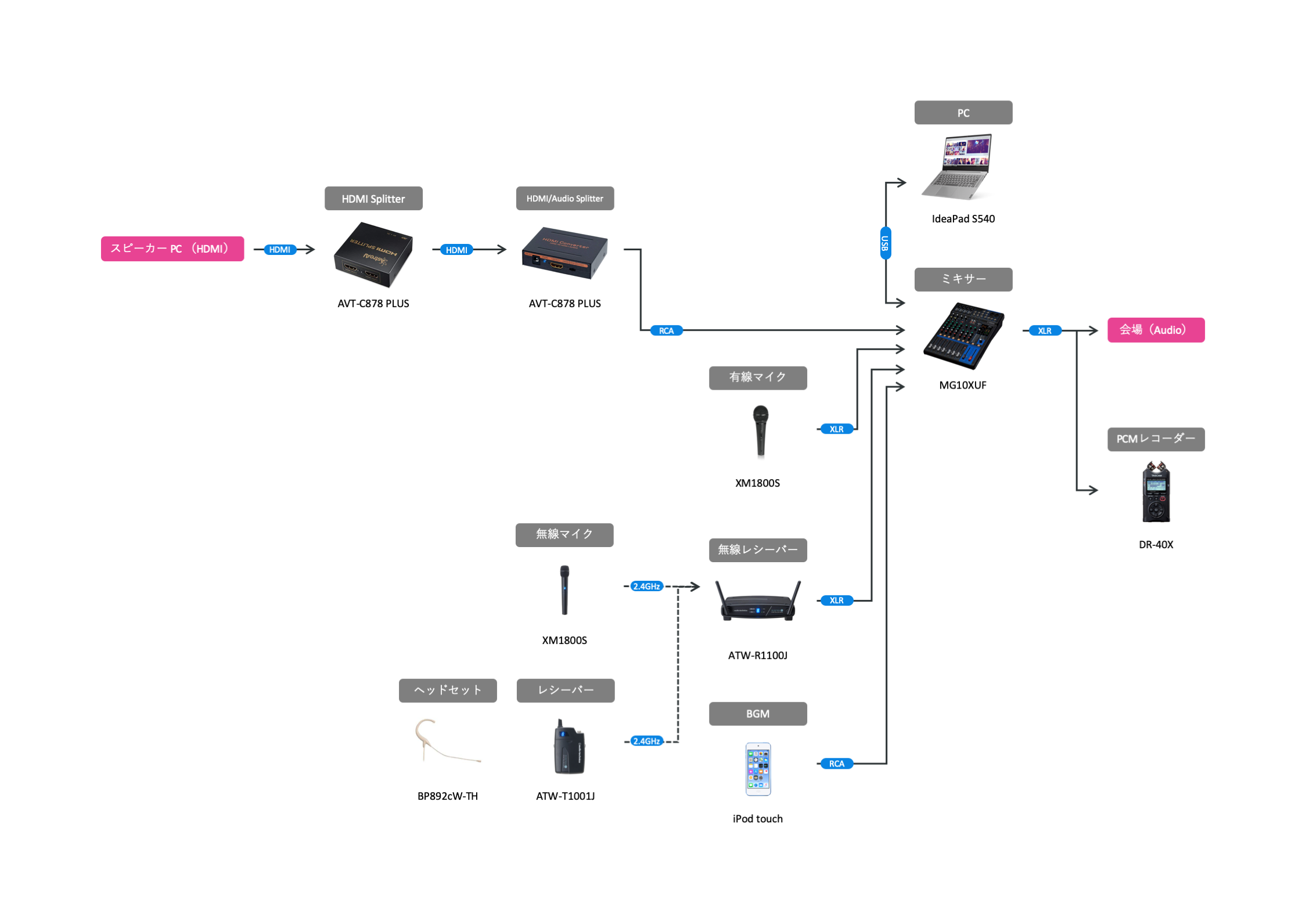

- スピーカー、司会用の有線マイク、会場質問用の無線マイク、BGM用のiPod touch、PCからの出力をミキサーに入れ、会場の音声に出力

このシステムをbuilderscon tokyo 2019およびiOSDC Japan 2019で使用しました。

この構成は@rela1470さんがPHPerKaigi 2019で開発した仕組みをベースにしています。この時の苦労話は @rela1470 さんのBlogエントリに書かれていますので興味のある方は是非読んでみてください。

解決したかった問題と前提条件

今回のシステムは過去のiOSDC JapanやPHPerKaigiで感じた以下の様な課題を解決したいというモチベーションで設計しました。

- スライドを(カメラでの撮影でなく)キャプチャしてクリアに録画したい

- スピーカーの姿も録画したい

- スピーカー, 司会, 質問者の声をクリアに録音したい

また、YouTube公開前の編集の工数を最小限にすることを前提条件としていました。具体的には動画と音声はその場で合成して録画することを前提にしました1。

構成の解説

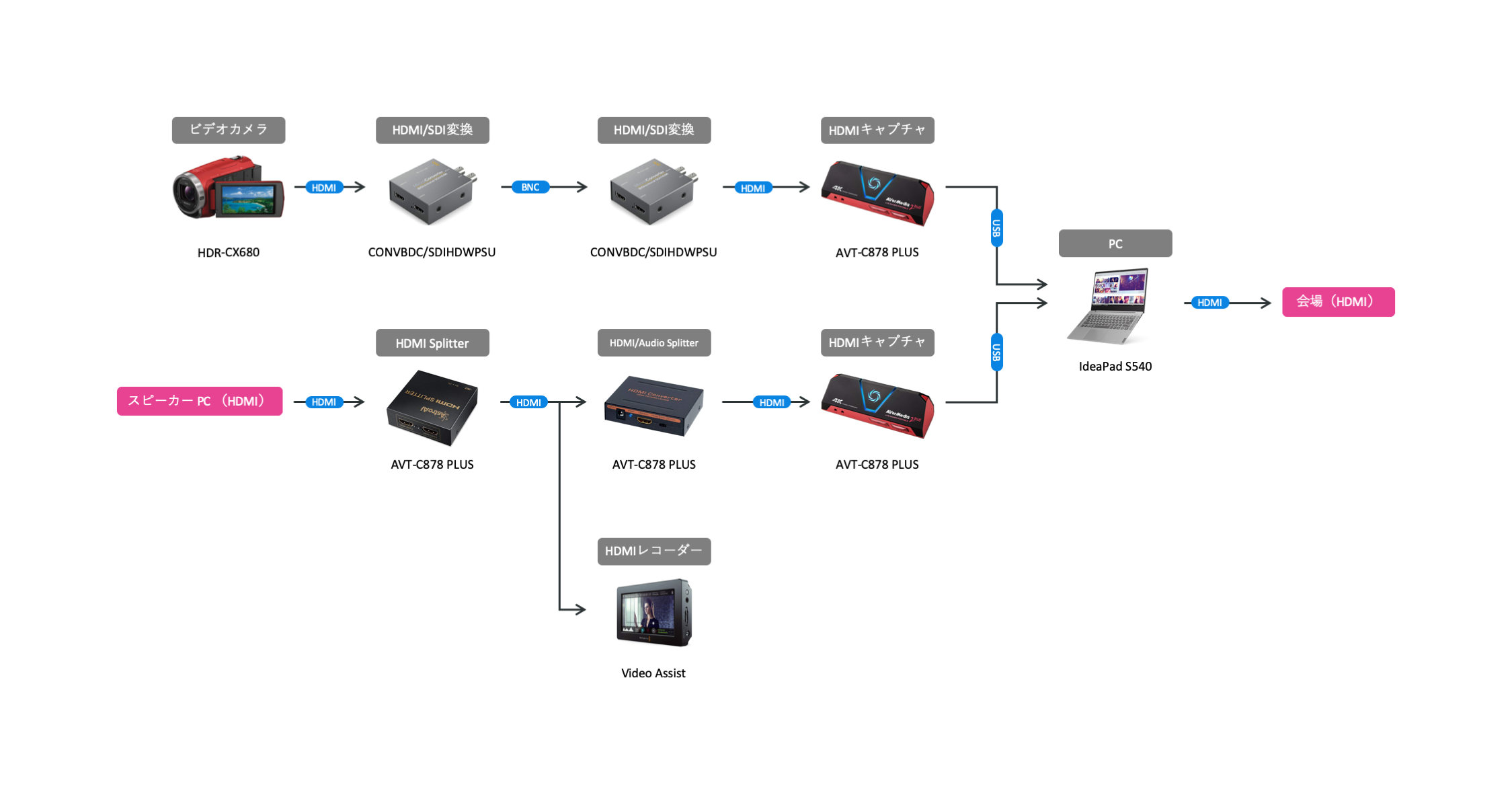

映像

HDMIキャプチャ

映像はAVT-C878 PLUSをPCにUSB接続して取り込みます。この製品は単体でもHDMI録画できるのですが、HDMI録画するとUSB接続でのHDMIキャプチャができない仕様なのでHDMI録画機能は使用せず、単純なHDMIキャプチャとして使用しています。また、この製品にはHDMIパススルー端子が付いているのですが、少し使った限りでは安定度が低く、使用しませんでした。

カンファレンス録画システム的にはHDMIの映像をキャプチャできれば何でも良いので必ずしもこの製品で無くても良いと思っています。

USB接続HDMIキャプチャ

HDMI分配器

スピーカーのPCのHDMI信号はHDMIキャプチャと後述のバックアップ録画の両方に入力したいので、最初にHDMI分配器で2分配しその片方をHDMIキャプチャに、もう片方をバックアップ録画に入力しました。

1入力2出力のHDMI分配器

HDMI/Audio Splitter

スピーカーのPCのHDMIには音声信号も出力されてきますが、トークの中でデモをする場合など音声信号も会場に出したいことがあります。その様な場合のためにスピーカーのPCのHDMI出力から音声だけを取り出し、ミキサーへの入力としています。

HDMIの入力からHDMI出力とRCA出力を得るためのスプリッタ。

今回購入したものとAmazon的には別の製品として出品されていますが見た目的には同じもの に見えます

ソフトウェア

ソフトウェアはOBS Studioを使用しました。複数のソースを1画面に合成したり、複数の画面を定義して効果付きでトランジションしたりすることができ、その出力をPCの画面だけでなく録画やYouTubeなどに配信することができます。

今回はYouTube配信は部屋が満員になってしまった場合のサテライト会場とスタッフ控室での状況把握用にしか使用しませんでしたが、それでも十分に便利でした。

PC

利用したPCはIdeaPad S540のRyzen 5搭載版です。2つの AVT-C878 PLUS から1080pでキャプチャし、合成した上で1080p出力が可能です。60fpsだと若干フレームがドロップするので30fpsで使っています。USB-Aが2つとUSB-Cが1つ付いているので、USB-A 2つをAVT-C878 PLUSに使用しています。

コストパフォーマンスの良いWindowsノートPC

ビデオカメラからの映像

ビデオカメラはSONY HDR-CX680を使用しています。ビデオカメラは何でも良いのですが、録画中にHDMI出力ができる機種を選択する必要があります。

これは、ビデオカメラはHDMIキャプチャとしてのみの利用ではなく、PCでの録画失敗時のためのバックアップとしてビデオカメラでも録画をするためです。そのため今回はスクリーンとスピーカーの両方をビデオカメラで録画してバックアップとし、HDMIに出力された映像の一部をOBS Studioで切り出して使用しました。

録画時にHDMI出力が可能なビデオカメラ

ただ、これ、100人規模の部屋だと良いのですが、1,000人規模でスピーカーからの距離が遠かったり、照明が暗い部屋だとピント合わせが安定しないことがあり、改善の余地があるとは思っています。

HDMIの引き回し

ビデオカメラの配置によるのですが今回はビデオカメラとHDMIキャプチャの間が30m〜50mになりました。そのためHDMIケーブルをそのまま引き回す訳にはいかず、SDIを使用しました。SDIはHDMI信号を同軸ケーブルで電送する仕組みで、HDMI→SDI変換とSDI→HDMI変換機器を使用します。

HDMI/SDI変換にはBlackmagic DesignのCONVBDC/SDIHDWPSUを使用しました。この製品はHDMI→SDI方向にもSDI→HDMI方向にも使用でき、また、その両変換を同時にすることができます。

Blackmagic Design CONVBDC/SDIHDWPSU

HDMI→SDIにもSDI→HDMIにも利用でき、両方向同時利用も可能なHDMI/SDI変換

同軸ケーブルは3C/5Cと太さの選択肢があるのですが50mレベルでは細い方の3Cでも大丈夫な様です2。それ以外はコネクタさえ合えば良いのかな…ぐらいの理解でいるのですが、こんなのを利用しました。

30m 同軸ケーブル

HDMIは10m以上引き回す時はSDIの様な、何らかの工夫が必要になるそうです。が、感覚的には5mぐらいから機器によってはギャンブル感が出てくると思っています。今回はレイアウトによってスピーカーのPCとPA卓(今回の機材を置いた机)の距離が遠いことがあり、その場合はスピーカーのPCのHDMI出力をSDIに変換し、PA卓でHDMIに戻しました。

このSDI用のBNCケーブル、50mを1本、30mを4本、10mを数本買ったので合計200mほどの長尺ケーブルを収納する必要があり、どうしようかと思っていたらこんなアドバイスを頂き、タムケースを買って収納することにしました。

ケーブルの分量を見極めてDTG10という10”タム用ケースを購入しました。

ライトスタンド

ビデオカメラの設置には三脚でなく、より高いところから撮影が可能なライトスタンドを使用しました。

また、ライトスタンドの倒れ防止にはペットボトル用のボトルホルダーをライトスタンドにタイラップで固定し、そこに2.5Lの水のペットボトルをぶらさげて倒れ防止としました。

LEDライト

今回使用した会場はスピーカー周りが暗い会場があり、写真を含めて撮影に苦労していたのでLEDライトを導入してみました。

比較的安価なLEDライト

使用感としてはとても良かったのですが、そのままだと光が強すぎて写真撮影をお願いしていたプロカメラマンさんの助言でディフュージョンフィルタを使用しました。

バックアップ録画

今回は「YouTube公開前の編集の工数を最小限にしたい」というモチベーションのもと、OBS Studioで会場向けに出力した映像をそのままYouTubeで公開する設計ですが、万が一OBS Studioでの録画に失敗したり、録画ファイルが壊れたりした時のために、各ソースのバックアップ録画をしていました。

映像ソースはビデオカメラとスピーカーのPCのHDMI出力があります。このうちビデオカメラは簡単で単体で録画機能がありますので朝録画ボタンを押して夕方まで録画しっぱなし、という運用をしました3。

スピーカーのPCのHDMIのバックアップ録画はなかなか難しく、今回はBlackmagic Design Video Assistを利用しました。

Blackmagic Design Video Assist

単体でHDMI録画が可能なモニタ付きレコーダ

この製品はプロ仕様でハードウェア・ソフトウェアともに明らかに良くできており、HDMIケーブルを抜き差ししても録画が継続するという大きなメリットがあります4。この製品にもHDMIパススルー端子が付いていますがこの製品のHDMIパススルー端子は安定して使うことができそうでした5。

一方、

- 解像度が変わると録画が停止する

- 入力HDMIケーブルの長さに(他の機器より)厳しくそもそも映らないことがある

- 入力側PCの設定によるのか画面表示が乱れることがある(録画はできている)

という弱点もあります。解像度の変更に関しては気をつける6しか無いのですが、入力HDMIケーブルの長さは設計で回避できるので、今回は及第点かと思います。

前述の前述に加えて録画のクオリティがすごく高く1日(8時間)ぶんを録画するのに1枚約1万円7する512GBのSDカードが必要というのも地味に厳しく、他に良い製品があればそちらを使っていたと思います。

音声

音声については「一度すべてミキサーに入れてバランス調整し、ミキサーの出力を会場に入れる」という基本設計になっています。

ミキサー

ミキサーはYAMAHA MG10XUFを使用しました。これについてはあまり深く考えずに前身になった@rela1470さんの構成を継承しました。

10chアナログミキサー MG10XUF

入力

この製品はアナログのステレオミキサーで、4つのモノラルXLR/フォーン入力と2つのRCA/フォーンステレオ入力、1つのUSBオーディオI/F入力を持っています8。

このUSBオーディオI/Fがとても使い勝手が良く、2つの使い方を同時にすることができます。

オーディオデバイスとして 音声出力してそれをミキサの入力とする

レコーディングデバイスとして ミキサーの全出力をPCで録音する

その他のアナログ入力は以下の様に使用しました。RCAとUSBオーディオI/Fはステレオ入力ですが後述のバックアップ録音の都合ですべてモノラル運用としました9。

XLR1 スピーカーのマイク(有線)

XLR2 司会のマイク(有線)

XLR3 質問者用マイク(無線)

XLR4 BGM用iPod touch

RCA1 スピーカーPC

RCA2 (不使用)

こう見ると、空きがステレオRCA 1つしか無く、もう2ch多いMG12XUでも良かったかもしれないな、と思ったりもします10。

出力

YAMAHA MG10XUFの出力はラインレベルなので会場がマイクレベルの場合のためにアッテネーターを買っておきました。会場によって入力がマイク用XLRしか無い場合もあるのでアッテネーターは必須かと思います。

その他

他を検討しないで導入したミキサーですが、どんな信号を入れてもちゃんと鳴る、という意味ですごく安定・安心のミキサーでした。

一方で、バックアップ録音のことを考えると単体でマルチトラック録音できるミキサにしておいても良かったかな、の想いはあります11。

単体でマルチトラック録音可能なミキサ

有線マイク

有線マイクについてはPHPerKaigi 2018で使用したスタッフ私物のベリンガー XM1800Sが無難なパフォーマンス & 低価格だったのでこれを採用しました。

コストパフォーマンス抜群のダイナミックマイク3本セット

ケーブルはXLRケーブルを適当に、ということで、5mをメインに買いました。XLRケーブルはサウンドハウスのMIX/CXXシリーズがちゃんと使えて安くてお勧めです。

MIX050 (5m)

MIX010 (1m)

CXX003 (0.3m)

無線マイク

無線マイクは800MHz帯のマイクが安価に売っているのですが、会場の既存マイクとの混戦の可能性があり、いろいろな会場を使う草の根カンファレンスにはやや持ち込みにくく、それ以外の選択肢から探す必要があります。

他の選択肢はおそらく赤外線 or 2.4GHz帯なのですが、今回は2.4GHz帯を選択しました。2.4GHz帯の無線マイク製品はあまり選択肢が多くなく、いくつか検討して2つ購入、最終的にはaudio-technica ATW-1102を採用しました。

2.4GHz帯無線マイクセット

このセットはXLR出力が付いたレシーバーと電池駆動可能なトランスミッタ付きマイクのセットです。レシーバーは複数のトランスミッタとペアリングできますので後からマイクなどを追加可能で、今回は1つの部屋では2つ同時にペアリングして使用しました12。

2.4GHz帯ということで電子レンジやWi-Fi, Bluetoothとの競合の可能性がありますが、何ヶ所かで使用した限りでは安定していて、とても良い製品だと思います。

BGM

会場BGM用にiPod touchのイヤホンジャックからの音声信号をミキサーに入れて使用しました。今回はモノラル運用だったので入力側がステレオミニジャック、出力側がXLRのケーブルを用意して使用したのですが、このケーブル、相手を選ぶものがある様で、うまく使えるケーブルと使えないケーブルがありました。おそらく使ったケーブルがステレオ→モノラルというキワモノだったので、そのせいかと思っています。

後述するのですが、次回以降はステレオ運用しようと思っており、そうなればこういった不安は無くなるかな、と期待しています。

スピーカーPC音声

スピーカーのPCのHDMIに乗ってくる音声信号を前述のHDMI SplitterでRCAとして取り出し、ミキサーのRCA入力に入れました。

これは特筆すべきことはなく、通常は単純にRCA to RCAケーブルを用意すればOKですが、今回はモノラル運用したのでステレオRCA to モノラルRCAケーブルとモノラルRCA to ステレオRCAケーブルを接続して使うという大分アレな使い方をしました。

バックアップ録音

YAMAHA MG10XUFにはXLRのバランスステレオ出力があるのですが、バランスのまま会場への入力とバックアップ録音をしたく、今回は全体をモノラル運用していました。

そのため、ステレオの出力のうち1つをバックアップ録音のためのPCMレコーダ TASCAM DR-40X に、もう1つを会場に入れました。

XLR入力が可能なPCMレコーダ

このPCMレコーダの選択は「XLR入力があるもので一番安いもの」という理由だったのですが、以前から使っているZOOM H5 がマルチトラックPCMレコーダーだったのに対して TASCAM DR-40X はステレオ録音ベースのPCMレコーダーでモノラル運用の今回はやや使いにくかったので、他に良いものがあればそれでも良いな、というところでしょうか13。

会場側も結果的にはステレオミニジャックが使える会場が多く、ステレオ運用でも良かったと思っています。YAMAHA MG10XUF には出力がXLRとフォーンの2系統あるのでステレオ運用する場合はXLRを TASCAM DR-40X に、フォーンを会場に入れると良いと思います。

収納

実は今回一番試行錯誤したのが収納でして。

機材構成をおおむね確定させた1回目の使用はこんな感じでした。

この時は機材構成が決まったところだったので良かったのですが、これ、設置にかなり時間がかかる上にすべてがわかっている人でないと設置ができない感じがします。今回は5トラック同時運用を予定していたので対策を考える必要がありました。

今回の構成、配線は多いのですがその配線は基本的にすべて固定なので可能な限り事前に配線してそのまま持ち込むことを考えました。また、収納や輸送のことを考えて、すべての機材が何らかの形でケースに納まる形を考えました。

ミキサー & PC

当初、ミキサーのみ収納できるケースを探していたのですが、ミキサーの形的にノートPCもいっしょに格納できそうだったのでミキサー+PCの収納向けのケースを探しました。

と言ってもサイズを図って買ってみたら一発フィットで苦労はありませんでした。

このケースは中に2cm × 2cm × 5cmぐらいのブロックで切れ込みの入ったクッションが入っていてそれをちぎって好きなサイズの穴を開けられる様になっています。今回はノートPCとミキサーを収納できれば合格だったのですが少しスペースに余裕があったので、ノートPC用のACアダプタ、ルータ用のACアダプタ、ノートPCとミキサーを接続するためのUSB-C → USB-Bケーブルも収納することにしました。

配信機材

試行錯誤したのはこちらの方で、合計3パターンを作成しました。

基本的な方針はすべて同じで「何らかの板の上に機材を固定し、機材間の接続もした状態で固定する」です。また、あわせてその機材を固定した板の収納もいろいろ検討しました。

完成形はエフェクター用ケース CLASSIC PRO CPEC600 にアイリスオーヤマのメッシュパネル MPP-3060 を入れ、メッシュパネルに機材と配線を固定しました。このメッシュパネルは CPEC600 にピッタリ納まるのでパネルの固定は必要ありません。

ちょっとした工夫ポイントとしては、 Blackmagic Design Video Assist (HDMIレコーダー)に三脚穴があったので、三脚穴の付いたアクションカメラ用のクリップマウントの部品を使って VideoAssist のチルトができる様にしています。

配信機材収納の試行錯誤

上記の他に2パターン試しました。Ver.1 は素材を探して通っていた100円ショップで見つけたMDF製のクリップボードです。ドリルで穴をあけてタイラップを通しています。

これは悪くなかったのですが、MDFゆえ、剛性が低く見た目もあまり良く無かったのでもうちょっと良いものを探しに入ったホームセンターで剛性が高く機材の固定もしやすそうなスタッカブル棚( TR-7249 )を見つけ、脚を取り外してVer.2として組み立ててみました。

これで完成としようとプラス4つ購入したところでエフェクター用ケース CLASSIC PRO CPEC600 とそれにぴったりなメッシュパネル MPP-3060 を見つけてしまい、長谷川家には4つの未開封の TR-7249 が積んであります…。

その他の収納

今回は収納体積を少しでも小さくすべくいくつかの工夫をしたのですが、その中でも ベリンガー XM1800S の購入時に付属するケースの使い勝手が良く、加工してマイクが3本でなく6本入る様にしたり、ビデオカメラのケースにしたりしました。

ケーブルやビデオカメラ、LEDライトなどの機材は折りたたみ式のコンテナに収納しました。

折りたたみ可能なコンテナ

コンテナ内の細かい収納は前述の ベリンガー XM1800Sのケースの他、100円ショップに何度も通って良いケースを探しました。

番外編

テプラ

写真にもある様に、収納ケースにはテプラでラベルを作って貼っています。これが思った以上に便利で、なんでもっと早く買わなかったのだろう、とちょっと後悔しました。

Wi-Fi/LAN/USBケーブルでPCに接続して専用ソフトからラベルを作れるテプラ

今時のテプラってすごい進歩していて、印刷対象のラベルカートリッジの種類がすごくたくさんあります。その中でも「ケーブル表示」は珠玉の逸品で、ケーブルに巻いて貼ることができます。そして、「同じシールを10枚」の様な印刷をしてもその境目に切れ目が入り、はさみなど不要でどんどん貼れます。

残念だったものたち

今回は「買ったけど使わなかった」ものもいくつかありました。

無線マイク

無線マイクは audio-technica ATW-1102 を買う前に ベリンガー ULM300MIC を買っていました。この製品は安価な2.4GHz帯の無線マイクということで魅力的だったのですがとある会場で使ってみると時々途切れて使い勝手が悪く、本採用には至りませんでした14。

HDMIオーディオ合流

ミキサの出力をどう会場に入れるかを検討していた時に、1つの方法としてHDMI入力がある会場の場合にミキサの出力の音声を会場に入れるHDMIに合流する方法を検討しました。

そのために、HDMIとステレオミニジャックを入力すると音声付きHDMIになって出てくる機器を購入して実験してみました。

結果としては若干の遅延が発生し、今回の用途では厳しかったので本採用には至りませんでした。

おわりに

という訳で、今回作成したカンファレンス録画システムまわりのご紹介でした。だいたい完成版だなとは思いつつ、いくつか課題もあり、1〜2年かけて最終化できたら良いな、と思っています。何か良い情報をお持ちの方いらっしゃれば是非教えてください。

- 動画と音声を別録りして後から合成すると機器間の微妙なズレやエンコードのズレを補正するのが素人には大変なので!

- こちらの実験では3Cで86mだったそうです

- お昼休み中などメモリカードの容量を節約したくなるところですが、録画を止めると再度録画開始するのを忘れる事故が発生する可能性があり、そのリスクを取らないという選択をしました。

- 他には1製品しかチェックしていませんがHDMIケーブルの抜き差しで録画が停止する製品が多い様です。

- 今回は上流でHDMI分配器でHDMIキャプチャ用とHDMIレコーディング用に分配しましたが、この製品のHDMIパススルーをHDMIキャプチャに回しても良さそうだな、というぐらいには安定していました。

- スピーカーが変わる時に録画状態を確認する様にしました。

- 2019年8月現在

- USBオーディオI/F入力はステレオフォーン入力として使用することも可能。排他。

- PCの設定やケーブルの工夫でモノラル信号にして入力しています。

- MG10XUFでも相当なサイズなので保管のことを考えると大きいものを買うのは勇気がいるのですが。

- それによって手放すメリットがあるのか無いのかもわからないのですが。

- 最大8チャンネル利用可な様です

- バランス(XLR)にこだわる必要は無かったかな、とも思っています。

- その後、同じ会場で audio-technica ATW-1102 を試した訳では無いのでマイクでなく会場の特性の可能性もあります。